俳句の季語などでは使われているものの、日常生活ではほとんど聞かない馴染みのない言葉かと思います。大寒とはいつのことで、どんな意味をあらわす言葉なのでしょうか。

今回は、大寒の意味・期間・暦の考え方など大寒に関する事をわかりやすく解説していきたいと思います。

目次

大寒(だいかん)とは!?

そう言われてみればこのくらいがいつも一番寒いような気がしますね。寒い中での寒稽古などの行事もたいへん多いシーズンです。

そして寒いからこそできる食品の仕込みに良い時とされ、これを「寒仕込み」と言います。日本酒のラベルなどで見かけたことがありませんか?他にも凍り豆腐や、みそ、寒天などもそうです。「寒天」という名前に「寒」が入っている理由がわかりましたね。

「寒の内」に汲んだ水のことを「寒の水」と言って、この時期の水は菌が少なく保存に向いているので、味噌や醤油などを作ると腐らないと言われています。

また、現在は一年中手に入りますが、古く、ニワトリは冬場に卵を産むことが多くありませんでした。

そのため、「寒の内」に寒さに負けずに産み落とされた卵はとても貴重で縁起が良いとされ、「大寒卵」言われて、子供が食べれば元気に育ち、大人が食べれば金運が良くなると言われて大切にされました。

現在でも「大寒卵」を使ったおかしなどもあり、その考えが受け継がれているのです。

大寒とはいつ?2025年は?

大寒とは、旧暦で毎年1月20日頃のことです。

ただし、太陽の位置で毎年計算されて日時が決まるため、年によっては21日や19日になることもあります。

必ずしも1月20日と決まっているわけではなく年よっては21日や19日もあるって事です。

2025年の大寒はいつ?

前後の「小寒」と「立春」のちょうど間、そしてこの一か月を「寒の内」といいます。

過去の大寒の日

| 西暦 | 大寒 | 西暦 | 大寒 |

|---|---|---|---|

| 2009年 | 1月20日 | 2017年 | 1月20日 |

| 2010年 | 1月20日 | 2018年 | 1月20日 |

| 2011年 | 1月20日 | 2019年 | 1月20日 |

| 2012年 | 1月21日 | 2020年 | 1月20日 |

| 2013年 | 1月20日 | 2021年 | 1月20日 |

| 2014年 | 1月20日 | 2022年 | 1月20日 |

| 2015年 | 1月20日 | 2023年 | 1月20日 |

| 2016年 | 1月21日 | 2024年 | 1月20日 |

よく見てみると、すべて1月20日かと思いきや、1月21日となっている箇所が・・タイプミス・・??いいえ、たしかに2011年と2015年の小は1月21日だったのです。

では、なぜ年によって日付がずれているのでしょうか??その理由をみていきましょう。

日付は太陽と地球の位置で決まるので年によって大寒の日がズレる!?

1年に1回、地球と太陽が決まった位置関係になったタイミングのことを大寒と名付けているので、「1月20日は大寒の日」というように、日付で決めているわけではありません。日付そのもので決まっている「節句」等とは全く考え方が違うのです。

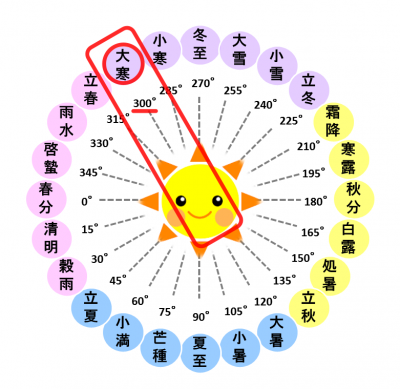

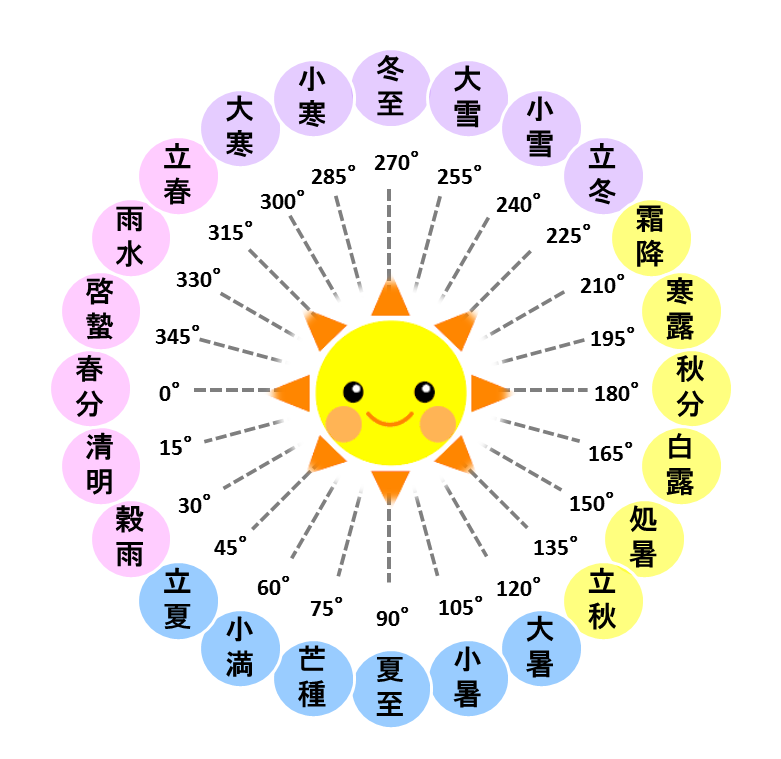

では、どのような位置関係がきまっているのでしょうか。下記の図をご覧ください。

これは太陽の周りを1年間かけて地球が1周回る様子を示しているいる図です。決まった角度の場所ごとに名前がついています。

大寒の位置は、春分を基準にして300度の位置となります。

「でも、1周まわって戻って来る時間は1年なんだから、同じことじゃないの?日付がずれる理由になってない・・」と思うかもしれませんが、「うるう年」を思い出してみましょう。

年によって日付が違うことがあるのは、上記のような理由です。計算方法も複雑なため、今後も大寒の日は1月20日と21日になる事が多いですが、2053年からは19日の日もあらわれますよ。

大寒の意味・季節・由来は?旧暦?二十四節気?

そもそも大寒がなんなのか、どんな意味なのかを詳しくみてみましょう。

大寒とは旧暦の名称

毎年1月20日頃の旧暦を大寒と呼びます。

二十四節気とは?

先ほどの太陽の図をもう一度見てみましょう。

春分を起点に24等分された地球と太陽の位置関係の名前は、位置関係と同時に季節を表していたのです。これが二十四節気とよばれる旧暦の正体です。

24等分して前半を【節(せつ)】、後半を【中(ちゅう)】とよび、それぞれの期間の区切りとなる日に名称ついています。

大寒の意味・季節・由来は?

各地で一年の最低気温が更新されていく頃で、「大寒の水は腐らない」とされ、保存用として汲まれることもありました。

武道では、寒稽古が行われたりします。大寒は、その前の二十四節気の「小寒」から数えて15日目に当り、小寒から大寒の期間を「寒の入り」と言います。そして、大寒から次の「立春」までの15日間を合わせた30日間を「寒の内」と言います。

暦便覧での大寒の説明

大寒は、江戸時代にこよみを記した書物【暦便覧(れきびんらん)】に「冷ゆることの至りて甚だしきときなれば也」と記され、寒さが一番厳しいという説明がされています。

大寒の期間は?15日間?

二十四節気の名称は、特定の一日だけでなく【期間】としての意味もあります。

大寒の前は「小寒(しょうかん)」、小寒があけて大寒をすぎると、2月4日からは「立春(りっしゅん)」の季節がはじまります。

「大寒の候」が使えるのはいつからいつまで?

大寒の七十二候とは?名称と意味は?

七十二候とは?

古代中国で考案され日本に伝わったもので、二十四節気よりさらにこまかく季節を表している名称です。

15日を5日間ずつの期間に分けて、それぞれ「初候(しょこう)・次候(じこう)・末候(まっこう)」と呼びます。

各七十二候の名称は、気候の動きや動植物の変化を具体的に知らせるような短文になっています。日本に伝わってからは、日本の季節に合うように変更も加えられており、それぞれ下記のような名称がつけられています。

大寒の七十二候の名称と意味

| 候 | 名称 | 意味 |

|---|---|---|

| 初候 | 款冬華(ふきのはなさく) | 蕗の薹(ふきのとう)が蕾を出す |

| 次候 | 水沢腹堅(さわみずこおりつめる) | 沢に氷が厚く張りつめる |

| 末候 | 鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく) | 鶏が卵を産み始める |

ふきのとうは厳冬に氷を破るように生える様子から、春の使者として俳句では春の季語に入ります。沢に氷が厚く張りつめる季節でもありますが、鶏が春の気を感じて卵を産み始める季節でもあります。

厳しい寒さの中にも見え隠れする春の気配が表現されていますね。

まとめ

大寒について、読み方・意味・期間などは理解できたでしょうか。背景には二十四節気・七十二候という旧暦の考え方があったんですね。日本の文化は本当にどこまでも奥深いです。

厳しい寒さを過ぎれば、春はすぐそこ。春を待ち遠しく過ごすのは、昔も今も変わらないのかもしれませんね。