みなさんもご存じ、一年で一番昼の時間が長くなる日ですね。

この頃は、旧暦で言うと5月にあたりますので、しょうぶ湯や、この季節に取れた柑橘類を浮かべてお風呂に入るという地域もあるようですよ。

目次

夏至とはいつのこと?2025年は?

しかし、夏至は旧暦なので必ずしも毎年同じ日付とは限りません。

その年によって22日になるなどズレがあります。

2025年の夏至の日付はいつ?

ここから日が短くなっていきます。夏至の日は、夏真っ盛りのイメージがありますが、思ったよりも早いのですね。

この頃はまだ梅雨の真っ最中です。それでも日は、ここから短くなっていくのです。

夏至の日付の例

夏至の日付はその年によって変わります。例として2017年から2024年までの夏至の日付を以下で紹介しています。

| 西暦 | 夏至 |

|---|---|

| 2017年 | 6月21日 |

| 2018年 | 6月21日 |

| 2019年 | 6月22日 |

| 2020年 | 6月21日 |

| 2021年 | 6月21日 |

| 2022年 | 6月21日 |

| 2023年 | 6月21日 |

| 2024年 | 6月21日 |

こうしてみると、ちょっと気になるのが2019年の微妙な日付のズレだと思います。なぜその1年だけ日付がずれてしまっているのでしょうか?

夏至の日付は太陽と地球の位置で決まる

1年に1回、地球と太陽が春分を起点に90度の位置関係になったタイミングが夏至ですので、「6月21日は夏至の日!」というように日付を固定して決めているわけではありません。

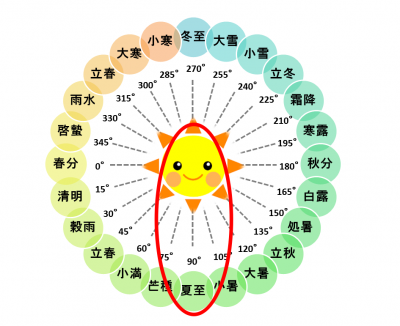

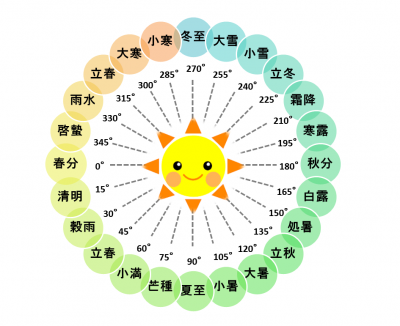

では、地球と太陽のどのような位置関係が決まっているのでしょうか?下記の図をみてみましょう。

これは、太陽の周りを1年間かけて地球が1週回る様子を示している絵で、春分を起点に決まった角度の場所ごとに名前がついています。

夏至はというと、春分を基準にしてちょうど90度の位置にきたときの日時となります。

1年という「時間」は、実は365日よりも6時間ほど多くあります。そのため、太陽のまわりを一周して元の位置に戻ってきたとき、性格にはカレンダーの1年よりも6時間ほど遅れて戻ってきてしまいます。これによって夏至の時間も数年で1日程度のズレが生まれ、うるう年で調整されてまたもどる、ということを繰り返しています。

年によって日付がずれることがあるのは、上記のような理由からです。そのため、毎年夏至の日付が必ず同じ日付とは限らないのです。前の年と同じ日だとうっかりしないようにしましょう。

夏至は季節をあらわす旧暦の名称?二十四節気?

夏至は季節をあらわす旧暦の名称でもある

毎年6月21日頃のことを旧暦で夏至と呼びます。

二十四節気とは?

先ほどの太陽の図をもう一度見てみましょう。

春分を起点に24等分された地球と太陽の位置関係の名前は、位置関係と同時に【季節】を表しているのです。これが二十四節気とよばれる旧暦の正体です。ぱっと見ても、春分や秋分はわかっても他の名前ははじめて見た!なんていう方も多いのではないでしょうか。

24等分して1ヶ月の前半を【節(せつ)】、後半を【中(ちゅう)】とよび、それぞれの区切りとなる日に季節を表す名前がつけられています。

夏至は暦のうえで「夏」にあたる季節の名称で、夏至の前は「芒種(ぼうしゅ)」、芒種があけて夏至をすぎると7月7日頃からは「小暑(しょうしょ)」の季節とうつりかわっていきます。

夏至と同じようなその時点の季節を表す言葉がこんなにたくさん存在していたんですね。

夏至の季節と意味由来は?

一年で昼間が最も短い「冬至」と比べると、5時間余りも昼間が長くなっています。そして、この日を境にだんだん日が短くなって行きます。

冬至については別記事で紹介していますので気になる方は合わせてご覧ください。

夏至の時期は暑さのピークというよりはまだ梅雨があけていないことが多く、北陸地方は梅雨の真っ直中の季節です。梅雨の中、農家は田植えなどの農作業で忙しい毎日を過ごします。

暦便覧原文による夏至の意味は?

江戸時代にこよみを記した書物【暦便覧(れきびんらん)】によると、夏至は「陽熱至極し、又、日の長きのいたりたるをもってなり」と記されており、日差しが強く日が長い季節と説明しています。

ただ、実際は梅雨の最中のため実際の日照時間は冬よりも短いことが多いそうです。

夏至の日に食べる食べ物は?冬瓜(とうがん)を食べる?

冬瓜はとても水分が多いので、じめっとして蒸し暑いこの季節に、体を冷やして食欲を増進してくれたり、夏を乗り切る力になってくれます。

なぜ、冬瓜はあまり知られていないのでしょうか?それはこの時期は田植えのシーズンであり、あまりに忙しい日々が続くので食べものの風習が根付かなかったことが理由のようですよ。

地域によってはお餅やタコを食べる地域もある?

夏至の日に、関東ではお餅を焼いて食べる習慣があります。そして大阪ではタコ食べる風習もあります。

タコを食べるのは、タコの足のように稲穂の根が根付くようにという理由からのようですよ。

「夏至の候」の時期はいつからいつまで?

「夏至の候」が使える時期は夏至の日から同じ二十四節気の小暑の日の前日までです。

夏至は日付が6月21日と仮定した場合は、6月21日から7月6日まで(小暑の前日まで)を意味しています。

お手紙の時候の挨拶で「夏至の候」を使えるのは、その期間中ですので覚えておきましょう。

夏至の七十二候

15日を5日ずつの期間に分けて、それぞれ「初候(しょこう)・次候(じこう)・末候(まっこう)」と呼びます。

古代中国発祥の季節を表す方式のひとつで、各七十二候の名称は、気候の動きや動植物の変化をさらに具体的に知らせるような短文になっています。

夏至の七十二候は以下のようになっています。

| 初候 | 乃東枯(なつかれくさかるる) | 夏枯草が枯れる |

|---|---|---|

| 次候 | 菖蒲華(あやめはなさく) | あやめの花が咲く |

| 末候 | 半夏生(はんげしょうず) | 烏柄杓が生える |

夏真っ盛りというより、曇りの天気でじっと耐えるようなイメージの表現が多い短文ですね。

まとめ

夏至について、理解を深めることができたでしょうか。季節を表す言葉がこんなにあるのは驚きですよね。旧暦と新暦は本当にややこしいものです。

1年で一番日が長い夏至。せっかくなので曇りではなく、今年はからっと晴れた気持ちのいい夏至だといいですね!