その名の通り、この季節は一年の中で一番厳しい暑さを感じる頃と言われています。

また、梅雨明けのこの季節には、衣類の虫干しや、モモの葉の薬草湯などに入る習慣もあります。暑い夏を乗り切る、先人の数々の知恵に驚かされますね。昔もあつかったのでしょうね…。

目次

大暑の日付とはいつのこと?2024年の日程も紹介!

大暑の日付は毎年7月23日頃の事です。

しかし、旧暦にて必ず7月23日と言うわけではなく、22日になったりとズレが出ます。

この時期はまだまだ夏はこれからという日で、暑さのピークには少し早いのでは?とも思いますよね。しかし、暑さに慣れていないこの頃だから、上がり続ける気温が尚のこと厳しく感じるとも言えるでしょう。

2024年の大暑の日付

2024年(令和4年)の大暑の日付は7月22日月曜日です。

大暑の日付の例

大暑の日は年によって違います。

ここでは例として2017年から2024年までの大暑の日付を紹介しています。

| 西暦 | 大暑 |

|---|---|

| 2017年 | 7月23日 |

| 2018年 | 7月23日 |

| 2019年 | 7月23日 |

| 2020年 | 7月22日 |

| 2021年 | 7月22日 |

| 2022年 | 7月23日 |

| 2023年 | 7月23日 |

| 2024年 | 7月22日 |

年によって、ズレがあるのが分かりますよね。

大暑の日付はその年によって違いますので毎年確認しておきましょう!

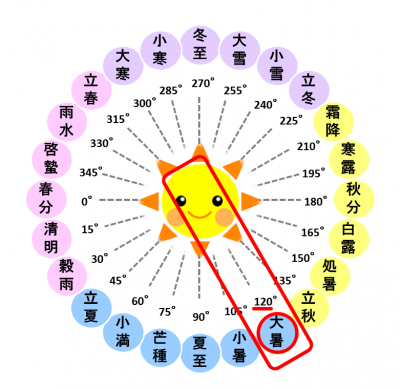

大暑の日付は春分を基準にして120度の位置にきたとき

太陽の周りを1年間かけて地球が1週回る様子を示している絵です。

大暑はいつなのかというと、春分を基準にして120度の位置にきたときの日時となります。

そもそも基準になる春分の日って?って人は別記事で春分の日を紹介しているので興味があれば合わせてご覧ください。

うるう年を知っている人は分かると思いますが、1年という「時間」は、365日よりも6時間ほど多くあります。これを4年に1回のうるう年で調整するのですよね。

だから年によって日付にもズレが出てくるのです。

大暑とは旧暦の名称の1つ?期間もある?

大暑とは、二十四節気(にじゅうしせっき)と呼ばれる暦の季節の名称のひとつです。毎年7月23日頃のことを旧暦で大暑と呼びます。

二十四節気(にじゅうしせっき)?って人は別記事で紹介していますので合わせてご覧ください。

二十四節気の大暑の期間

大暑の日が7月23日の場合の期間(=六月中)は7月23日から立秋の前日までの期間になります。

大暑の前は「小暑(しょうしょ)」、小暑があけて大暑をすぎると8月7日からは「立秋(りっしゅう)」の季節がはじまり、秋へとうつりかわります。

「土用の丑の日」も大暑の時期?

有名な「土用の丑の日」もこの時期にかさなります。

みなさんも鰻を食べた記憶があるのではないでしょうか。

土用の日には「う」のつくものを食べるとよいとされており、精力アップに「うなぎ」、食欲増進に「梅干し」、さっぱりたべられる「うどん」、栄養たっぷりの「牛」など様々なものが食べられてきましたよ。

大暑の意味は?どんな季節?

梅雨明けの本格的な夏の時期をあらわしています。

このころには、ほとんどの地方で梅雨明けまたは梅雨間近となります。太陽の日差しは強く、気温も急上昇し、夏晴れの快晴が多くなります。

実際には一年でもっとも暑いのは大暑よりもう少し後の時期になりますが、大暑は非常に蒸し暑く、集中的に雨がふることもあります。

大暑の日にあわせて、全国各地で「打ち水」をするイベントも行われています。大暑は、いよいよ夏本番!という時期なんですね。

暦便覧原文による大暑の意味は?

江戸時代にこよみを記した書物【暦便覧(れきびんらん)】によると、大暑は「暑気いたりつまりたる時節(じせつ)なればなり」と記されており、もっとも暑い季節であると説明されています。

「大暑の候」の意味と時期は?(いつからいつまで)

その意味と期間などを見てみましょう。

「大暑の候」の意味

「厳しい暑さの時期ですが」というニュアンスを込めた夏の時候の挨拶です。

いつからいつまで?

暑中見舞いやビジネス文書、お中元等の時候の挨拶で「大暑の候」を使えるのは、その期間中になりますよ。

大暑の七十二候(しちじゅうにこう)

七十二候(しちじゅうにこう)とは、二十四節気をさらに3つに分けた期間のことです。

15日を5日ずつの期間に分けて、それぞれ「初候(しょこう)・次候(じこう)・末候(まっこう)」と呼びます。各七十二候の名称は、気候の動きや動植物の変化をさらに具体的に知らせるような短文になっています。

大暑の七十二候は以下のように記されています。

| 大暑 | 初候 | 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) | 桐の実が生り始める |

|---|---|---|---|

| 次候 | 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) | 土が湿って蒸暑くなる | |

| 末候 | 大雨時行(たいうときどきにふる) | 時として大雨が降る |

日本の夏のじめじめとした空気や、大暑の後半の8月にうつりかわりやすくなる天気の様子などが伝わってきますね。

まとめ

大暑について、意味や期間などは理解できたでしょうか。

理解するのにここまで様々な周辺知識を必要とするのも、日本の歴史ならではですね。旧暦と新暦は本当にややこしいものです。