でも、いつごろかはわかっていても毎年冬至の日が違っていつだかわからない!と困ってしまうこともありますよね。食べ物やイベントなども控える、毎年の冬至がいつかはおさえておきたいところです。

そして、冬至はただ日が短い1日だけを意味する言葉ではありません。日にちとあわせて、冬至の意味・冬至の時期のイベントや食べ物・暦の考え方などもわかりやすく解説していきたいと思います。

目次

冬至(とうじ)って!?

この日は、一年の中でもっとも昼が短く夜が長い日として有名ですね。ここから少しずつ日が長くなっていくことから、別名「一陽来復(いちようらいふく)の日」とも言われています。

太陽と同時に、力や運を取り戻せるという、縁起のいい意味もあったのですね。ただ夜が長くて一番暗い日ではないのです。

カボチャや小豆粥を食べる習慣がある!?

カボチャの旬は夏なのに、なぜでしょう?それは、江戸時代の頃、長期保存できるカボチャを、夏から取り置き、冬の間のエネルギー源にしていたということに由来します。

この季節に好んで食べられていた冬の七草にもカボチャ(なんきん)が含まれます。冬の七草はすべて「ん」の字が二つはいっている名前の草で(れんこん、にんじんなど)、「運」を取り込むのによいと縁起ものとも言われています。

柚子湯にも入る?

そして、忘れてはならないのが柚子湯です。血行を促進する柚子で体を温め、寒くても風邪をひかないようにと、柚子を浮かべたお風呂につかる家庭もまだ多いのではないでしょうか?ほわっと柚子のすっきりした香りが漂ってきて、リフレッシュ。体も温まって、一年間風邪をひかなくなると言われています。

また、古く、お風呂には「禊(みそぎ)」の意味もあったので、「一陽来復」で運を呼び込む前に、柚子の強い香りで邪気を払い、体を綺麗にしておくという意味もあったようです。

意味がわかると、がぜん、やる気になりますね!

冬至とはいつのこと?2024年は?

太陽が一番高くあがるときの角度が1年の中で最も浅くなり、日照時間が1年でもっとも短くなります。

ただ、この日付は太陽の位置で毎年計算されて決まるため、年によっては21日になる場合もあります。

2024年の冬至はいつ?

冬至の日付【年別】

例として2017年から2024年までの冬至の日付を以下に紹介します。

| 西暦 | 冬至 |

|---|---|

| 2017年 | 12月22日 |

| 2018年 | 12月22日 |

| 2019年 | 12月22日 |

| 2020年 | 12月21日 |

| 2021年 | 12月22日 |

| 2022年 | 12月22日 |

| 2023年 | 12月22日 |

| 2024年 | 12月21日 |

こうしてみると、ちょっと気になるのがところどころある微妙な日付のズレだと思います。なぜその年だけ日付がずれてしまっているのでしょうか??

ほとんど22日ですが、たまに21日も確かにありますね!

なぜ年によって日付が違う?冬至の日付は太陽と地球の位置で決まる

1年に1回、地球と太陽が決まった位置関係になったタイミングのことを冬至と名付けているので、「12月22日は冬至の日」というように、日付で決めているわけではありません。日付そのもので決まっている「節句」等とは全く考え方が違うのです。

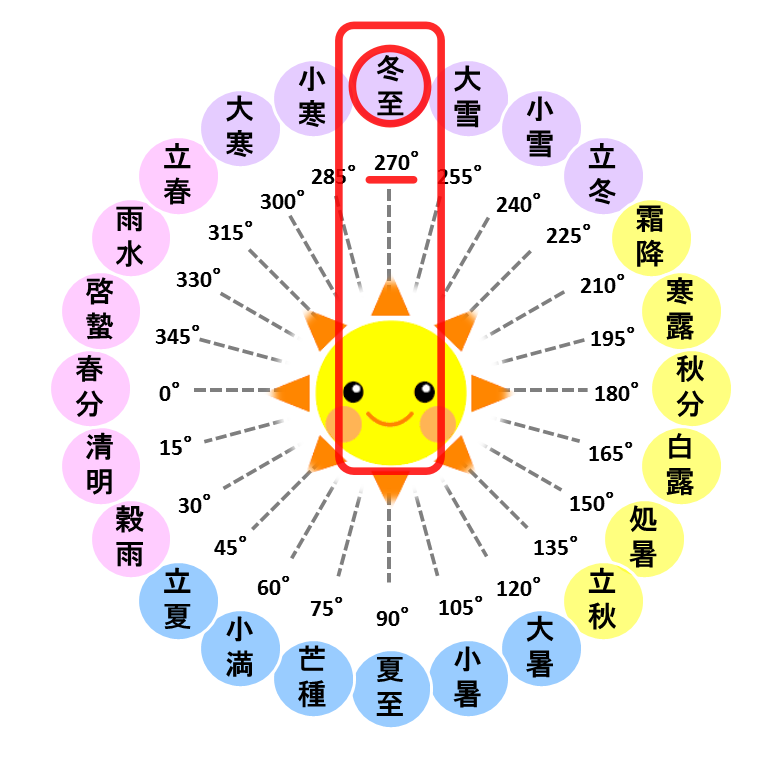

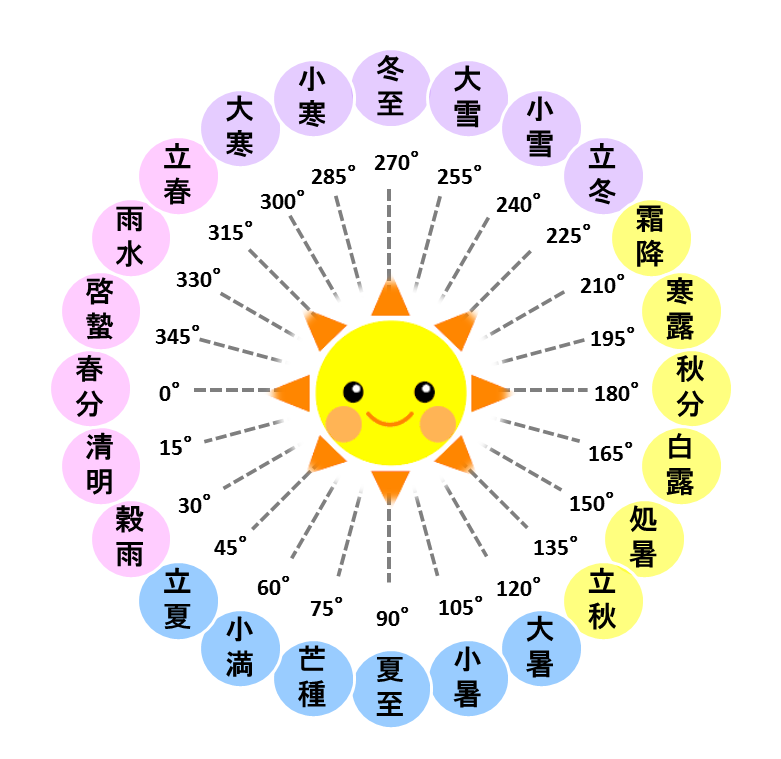

では、地球と太陽のどのような位置関係が決まっているのでしょうか?下記の図をみてみましょう。

冬至はというと、春分を基準にしてちょうど4分の1、270度の位置にきたときの日時となります。

1年という「時間」は、実は365日よりも6時間ほど多くあります。そのため、太陽のまわりを一周して元の位置に戻ってきたとき、性格にはカレンダーの1年よりも6時間ほど遅れて戻ってきてしまいます。これによって冬至の時間も数年で1日程度のズレが生まれ、うるう年で調整されてまたもどる、ということを繰り返しています。

年によって日付がずれることがあるのは、上記のような理由からです。そのため、今後も12月22日の日と21日の日が入れ替わっていきます。

前の年と同じ日だとは限りませんので、思い込まないように注意しましょう。

冬至は季節をあらわす旧暦?期間や意味は?冬至の候が使える期間も紹介!

冬至は季節をあらわす旧暦の名称でもある

冬至は、二十四節気(にじゅうしせっき)と呼ばれる暦の季節の名称のひとつです。

冬至って季節の名称のことでもあったんですね・・!!でも、二十四節気って一体なんのことなんでしょうか。

二十四節気とは?

二十四節気とは、地球から見たときに太陽が1年かけて移動する通り道を基準として、1年を24等分し約15日ごとに区切ってつけた季節の名称を意味しています。先ほどの太陽の図をもう一度見てみましょう。

春分を起点に24等分された地球と太陽の位置関係の名前は、位置関係と同時に【季節】を表しているのです。これが二十四節気とよばれる旧暦の正体です。

ぱっと見ても、冬至や夏至はわかっても他の名前はじめてみた!!なんていう方も多いのではないでしょうか。

冬至の期間は?

冬至の期間は12月22日から小寒(しょうかん)の前日の1月4日までの15日間になります。(その年の冬至が12月22日の場合)

二十四節気の名称は、特定の一日だけでなく【期間】としての意味もあります。

冬至は暦のうえで「冬」にあたる季節の名称で、冬至の前は「大雪(たいせつ)」、大雪があけて夏至をすぎると1月5日頃からは「小寒(しょうかん)」の季節とうつりかわっていきます。冬至と同じようなその時点の季節を表す言葉がこんなにたくさん存在していたんですね。

冬至の意味・季節・由来

冬至の当日は、太陽の高度(観測地点から太陽の角度)が最も低くなり、一年の中で最も昼間が短くなります。一年で昼間が最も長い「夏至」と比べると、5時間余りも昼間が短いのです。

一年中で最も夜が長くなる日で、この日から日照時間が再び長くなっていく、昔はこの日を年の始めと考えていました。

暦の上では冬の半ばということになりですが、寒さが厳しくこれから冬本番になってくる時期。本格的な積雪や寒さが厳しくなってくる季節です。

昔から冬至の日祝う風習があり、宮中では祝宴が催されます。

暦便覧(れきびんらん)の冬至

冬至は、江戸時代にこよみを記した書物【暦便覧(れきびんらん)】に「日南の限りを行て、日の短きの至りなれば也」と記されています。

太陽が軌道上の最も南に来て日が一番短くなる、と説明しています。

挨拶「冬至の候」の時期はいつからいつまで?

挨拶「冬至の候」を使える期間は、冬至の期間中(その年の冬至が12月22日の場合は12月22日から1月5日まで)です。

冬至の候(読み方:とうじのこう)とは、冬至の期間中に使われる冬の時候の挨拶です。他にも、12月中なら「歳末(さいまつ)の候」、1月以降なら「新春(しんしゅん)の候」などの時候の挨拶も使えます。

冬至の習慣・食べ物・イベントとは?

どんな風習があるのか見てみましょう。

【冬至の食べ物】かぼちゃ・小豆粥・こんにゃく等を食べる

冬至の日には、かぼちゃの煮物やあずき粥、こんにゃくなどを食べる習慣があります。

南瓜(かぼちゃ)

カボチャは魔除け力があると言われており、冬至の日に食べると病から身を守ってくれるという意味があります。

小豆粥(あずきがゆ)

冬至の日に食べる小豆粥は「夏至粥」とも呼ばれ、体をあたため病気にかからないという言い伝えがあります。

蒟蒻(こんにゃく)

こんにゃくは「体の砂払い」とよばれ、体内の毒素を掃除するという意味をこめています。

【冬至の習慣】ゆず湯につかる

昔から、冬至の日には「柚子湯」に入る習慣があります。「冬至」を「湯治」(意味:お風呂で病を治すこと)にかけて、病気や災いから身を守る願いを込めて柚子湯につかります。

冬至の日に柚子湯入ると、風邪をひかないともいわれていますよね。

【冬至のイベント】伊勢神宮の「冬至祭」

とても神々しく美しい光景を見ることができます。これを観光へつなげようという目的もあって、伊勢神宮では毎年冬至の日には「冬至祭」というお祭りを開催しています。

お祭りでは、お祭りを訪問した方へ「冬至ぜんざい」を振舞っているそうです。

冬至の七十二候とは?

実は、二十四節気をさらに細かい期間に分けた呼び方もあるんです。

七十二候とは?

15日を5日間ずつの期間に分けて、それぞれ「初候(しょこう)・次候(じこう)・末候(まっこう)」と呼びます。

各七十二候の名称は、気候の動きや動植物の変化を具体的に知らせるような短文になっています。日本に伝わってからは、日本の季節に合うように変更も加えられており、それぞれ下記のような名称がつけられています。

冬至の七十二候の名称と意味は?

| 候 | 名称 | 意味 |

|---|---|---|

| 初候 | 乃東生(なつかくれくさしょうず) | 夏枯草が芽を出す |

| 次候 | 麋角解(おおしかのつのおつる) | 大鹿が角を落とす |

| 末候 | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎいづる) | 雪の下で麦が芽を出す |

夏に枯れた草木や麦が、冬の雪の下で芽をだす準備をしている様子を描いています。大鹿(オオシカ)は冬至のころの陽気になると角がおちるため、次候の名称となっています。

まとめ

冬至について、読み方・意味・期間などは理解できたでしょうか。昼が短くなるという意味意外にも、二十四節気・七十二候という旧暦の考え方があったんですね。日本の文化は本当にどこまでも奥深いです。

今年の冬至から、ゆず湯や小豆粥などもぜひ実践してみてくださいね!