目次

穀雨(こくう)とは二十四節気の1つ?意味は?

穀雨とは全ての穀物を潤してくれる春の雨という意味で、さかんに降る雨が田畑を潤し、穀物などが育つのを助ける季節のことを意味しています。農家にとっては種蒔きの季節であり、生き生きした新しい力がみなぎる雰囲気の情景です。

江戸時代にこよみを記した書物【暦便覧】によると、穀雨は「春雨降りて百穀(ひゃっこく)を生化(しょうか)すれば也」と記されており、「五穀を潤す雨が降る季節」と説明されています。

2024年の穀雨はいつ?

立春から88日あたりのこの頃の新茶はとても上等と言われています。「一番茶」を飲むと病気にならないと言われているので、穀雨の日にはおいしいお茶をいただいて過ごしてみるのも素敵ですね。

二十四節気は年によって日付が違うので毎年穀雨の日付がいつなのかを把握する必要がありますね!

穀雨の七十二候とは?

穀雨の季節の七十二候は以下の通りです。

| 初候 | 葭始生(あしはじめてしょうず) | 葦が芽を吹き始める |

| 次候 | 霜止出苗(しもやんでなえいづる) | 霜が終り稲の苗が生長する |

| 末候 | 牡丹華(ぼたんはなさく) | 牡丹の花が咲く |

植物が成長したり、花が咲いたりする芽吹きの季節の様子をよくあらわしていますね。

穀雨の時期にある習慣・行事・季節のものは?

穀雨に関連する風習や季節のイベントは以下のようなものがあります。

百穀春雨(ひゃくこくはるさめ)

穀雨は種まきなどを始めるのに適した時期であり、農作業をするうえでの大事な目安にされているため、この時期の雨は恵みの雨として大切に考えられていました。

八十八夜(はちじゅうはちや)

穀雨の時期の終わり頃に八十八夜(はちじゅうはちや)があります。

八十八夜は、立春を第1日目として88日目(立春の87日後の日)にあたる日のことで、種まきの目安であり重要な日とされていました。

穀雨の時期はその意味の通り、本格的に田畑の準備が始まっていきます。

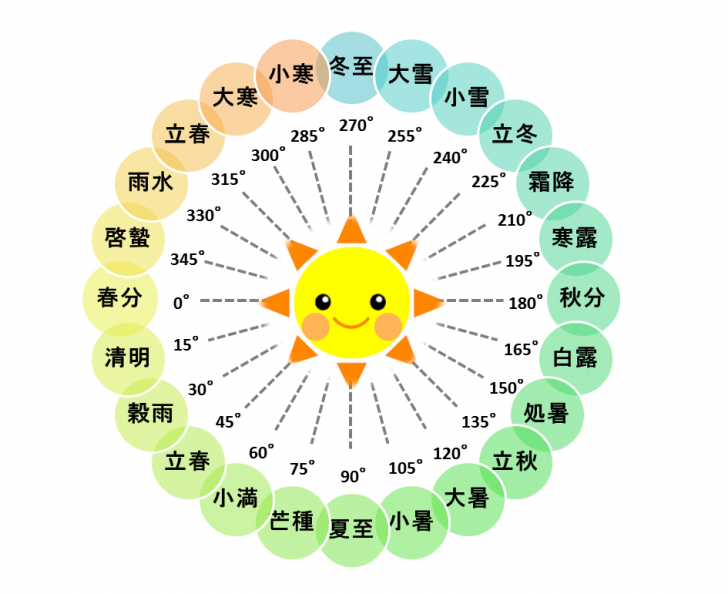

穀雨の地球と太陽の位置関係は?30度?

春分を黄径0度として、15度おきに24の節気が定められています。0度である春分点を出てから再び春分点に戻るまでの地球からみた太陽の位置と覚えておくとわかりやすいでしょう。

天文学的には、穀雨は太陽が黄経30度の点を通過するときのことであると分かりますね。

この頃から、変わりやすい春の天気も安定し、日差しも強まって来ます。

まとめ

あまりなじみがないかもしれませんが、穀雨(こくう)というのは、神様からの恵みの雨が降りそそぎ、大地の穀物たちにたっぷりと命の水を与えられる頃のことです。

これは「百穀春雨(ひゃっこくはるさめ)」という言葉から来ています。

春の雨で穀物が潤うという意味です。この時期はもう雨も温かく、農作業に適した季節、種をまけばたっぷりの雨が新芽を育ててくれるのです。

雨の日はうんざりしがちですが、こんなことを思うと、見方も変わってきますよね。春の雨には「花時雨(はなしぐれ)」「春雨(はるさめ)」「菜種梅雨(なたねづゆ)」「催花雨(さいかう)」などたくさんの名前があります。

これぞ日本文化というところですね。日本人が、季節と雨と大きくかかわって生活してきたことがわかります。食材の春雨も、たしかに春の雨が降っているようにみえますね…。